Politique de l'eau

Publications de l'observatoire

Créé dans le cadre du Plan Départemental de l’Eau 2007-2011, et poursuivi dans les Plans suivants, l’Observatoire de l'eau en Seine-et-Marne a pour missions principales de :

- centraliser les informations sur la Seine-et-Marne disponibles et utiles aux différents partenaires de l’eau signataires du Plan (qualité, quantité, rivières, nappes phréatiques, réglementation, sécheresse, inondation…)

- compléter les informations manquantes par la réalisation d’investigations sur notre territoire (prix de l’eau, inventaire et état des équipements en eau potable, bilan de l’assainissement, prévention des pollutions…)

- développer le suivi du Plan Départemental de l’Eau (mise en place et suivi d’indicateurs pertinents)

- inciter à un comportement éco-durable en synthétisant, vulgarisant et transmettant les connaissances sur l’eau au grand public

Le risque d’inondation est le résultat d’une montée des eaux (un aléa) combinée à une présence de biens, de milieux ou de personnes susceptibles de subir des préjudices (des enjeux). La Seine-et-Marne s’expose à plusieurs aléas : le ruissellement, le débordement de cours d’eau et la remontée de nappes. Une gestion adéquate du risque implique d’atténuer l’aléa en améliorant la résilience des milieux et des infrastructures, et de réduire les enjeux par une planification stratégique et des politiques adaptées.

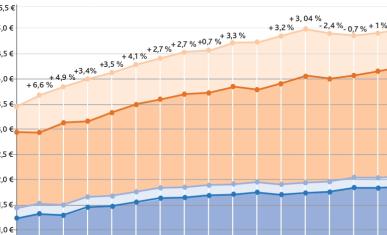

Depuis 2005, le Service de l’Eau Potable et des Milieux Aquatiques (SEPoMA), ex-SEPAP, de la Direction de l’Eau, de l’Environnement et de l'Agriculture collecte annuellement un spécimen de facture d’eau pour chacune des communes de Seine-et-Marne.

L’objectif de cette analyse est de calculer le prix moyen de l’eau en Seine-et-Marne, de permettre la comparaison des prix facturés aux abonnés, et de comprendre l’évolution des différentes composantes de la facture d'eau.

En plus de l'intérêt que représente une connaissance précise du prix de l'eau, compte tenu de l'importance de ce sujet dans l'opinion et des disparités constatées sur notre territoire, cet inventaire constitue un élément complémentaire au Plan Départemental de l'Eau.

Ce document présente les résultats de ces analyses sur la base des factures d’eau 2022.

Le département de Seine-et-Marne dispose de ressources en eau abondantes sur son territoire, principalement souterraines, considérées comme stratégiques pour l’alimentation en eau potable du département et de la région Ile-de-France. Néanmoins, les prélèvements croissants, les épisodes de sécheresse ainsi que la dégradation de la qualité des eaux souterraines compromettent la gestion équilibrée et partagée de cette ressource.

Dans ce contexte, le Département a souhaité encourager la mise en place d’une politique d’optimisation du fonctionnement du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) des collectivités. En effet, les fuites sur les réseaux d’eau potable représentent pour certaines collectivités une perte importante et un alourdissement de la facture d’eau. L’objectif de reconquête de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, passe par l’identification et la réduction de ces gaspillages.

Pour suivre l’évolution de ces objectifs, la Direction de l’Eau, de l’Environnement et de l'Agriculture s’est engagée dans la collecte annuelle des informations relatives aux réseaux d’eau potable pour l’ensemble des communes de Seine-et-Marne. Ce document présente les résultats de l’analyse de la performance des réseaux d’eau potable des communes de Seine-et-Marne pour l’année 2022. Il fait suite aux précédentes études annuelles réalisées depuis 2006, et continuera d’être complété et enrichi dans les années à venir.

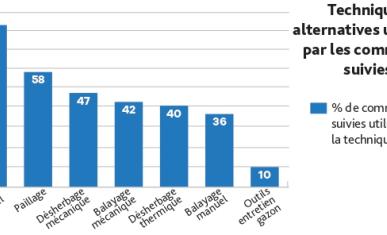

Face au constat alarmant de la pollution généralisée des rivières et des eaux souterraines par les pesticides, un des objectifs fixés par le Plan Départemental de l’Eau pour reconquérir la qualité de la ressource est d’intensifier les actions de prévention.

Si les agriculteurs sont les premiers consommateurs de produits phytosanitaires pour assurer la protection de leurs cultures, il existe de nombreux autres utilisateurs. Les communes, les gestionnaires des infrastructures routières et ferroviaires, les sociétés privées spécialisées dans l’entretien des espaces verts mais aussi les particuliers utilisent les pesticides pour entretenir les espaces publics et privés (voirie, espaces verts, emprises ferroviaires, jardins, golfs…).

Dans les communes, l’utilisation parfois mal maîtrisée, et en quantité massive, de désherbants chimiques est à l’origine de pollutions importantes car les surfaces d’application sont souvent peu perméables, propices au ruissellement et proches d’un point d’eau (système d’évacuation des eaux pluviales connecté à un cours d’eau). Il est donc nécessaire, pour préserver la qualité de l’eau, d’inciter les communes à réduire l’usage des produits phytosanitaires et à adopter des pratiques de désherbage plus respectueuses de l’environnement.

Ce document a pour objectif de dresser le bilan de l’évolution de la réduction d’usage des produits utilisés par les collectivités du département, et de répertorier les solutions alternatives qu’elles ont adoptées afin de préserver la qualité de l’eau, la santé humaine et l’environnement en général.

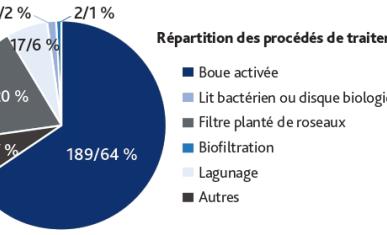

Les États-membres de l’union Européenne ont ratifié la Directive Cadre sur l’Eau en 2000. Cette directive vise l’efficacité des actions dans le domaine de l’eau en fixant un objectif de résultats. Ainsi, à l’horizon 2015, les eaux souterraines et superficielles en Europe auraient du atteindre un bon état écologique. Pour y parvenir, l’effort devait notamment porter sur les rejets d’assainissement des eaux usées et pluviales qui impactent fortement les milieux aquatiques.

En effet, le traitement des eaux usées d’un territoire doit permettre l’obtention d’une eau de qualité suffisante pour limiter l’impact sur les milieux récepteurs.

Le SATESE (Service d’Animation Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux) exploite depuis des décennies les données de fonctionnement des 291 systèmes d’assainissement collectif (réseaux et station d’épuration) sous maîtrise d’ouvrage publique.

La Directive Cadre européenne sur l’Eau impose de mettre en place des programmes de surveillance pour connaître l’état des milieux aquatiques et identifier les causes de leur dégradation. Cela doit permettre d’orienter, puis d’évaluer, les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le « bon état ».

Avec un réseau hydrographique de 4 400 km, le département de Seine-et-Marne est le réservoir de l’Île-de-France. Soucieux de garantir pour aujourd’hui et demain la qualité des cours d’eau, le Conseil départemental a décidé en 2009 de mettre en place un réseau de mesure des rivières appelé réseau de surveillance d’intérêt départemental (RID), dans le même esprit que celui mis en place pour suivre plus spécifiquement la nappe des calcaires du Champigny.

Si les réseaux nationaux permettent de qualifier le bon état des cours d’eau principaux, le réseau d’intérêt départemental (RID) permet d’étendre la surveillance à d’autres cours d’eau seine-et-marnais en apportant une analyse sur la qualité physico-chimique et une approche « pesticides » qui représente la problématique la plus importante pour les cours d’eau du département.

Soucieux de garantir la qualité des cours d’eau, le Département a décidé depuis 2009 de mettre en place un réseau de suivi local en complément des réseaux nationaux.

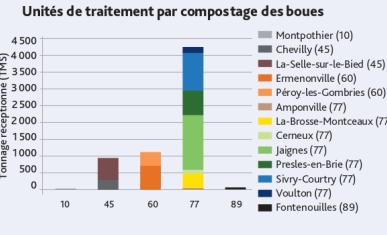

Cette étude est une mise à jour de celles effectuées en 2012 et 2015, et dresse un bilan de la situation en 2019 des filières de traitement et d’élimination des boues sur le département de Seine-et-Marne.

Elle traite des caractéristiques de la production des boues en Seine-et-Marne, de leur valorisation agricole sur le département (importations, exportations, qualité des filières de recyclage agronomique) et de leur bilan qualitatif (teneurs en micropolluants, flux en éléments traces métalliques et micropolluants organiques apportés sur les parcelles, recensement des pollutions).

La principale source d’informations provient des données collectées par le Service d’Animation Technique pour l’Épuration et le Suivi des Eaux du Conseil départemental (SATESE) auprès des exploitants ou des maîtres d’ouvrage, celles-ci faisant l’objet d’une validation systématique.

Afin de faire un état des lieux précis du patrimoine d'eaux usées seine-et-marnais, le Département, par l’intermédiaire du Service d’Animation Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux (SATESE) a lancé en 2022 une enquête auprès des collectivités et des délégataires sur l’ensemble de la Seine-et-Marne.

L’un des objectifs est que les collectivités compétentes et les acteurs institutionnels de l’eau prennent conscience de la nécessité de s’engager dans une démarche de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées via la mise en place de stratégies durables du renouvellement des canalisations, ceci en déterminant les taux de renouvellement technico-économiquement acceptables.

Publications

Assainissement

Rapport 2022 - État des lieux du renouvellement des réseaux d’eaux usées

- Téléchargement

- PDF - 8.3 Mo

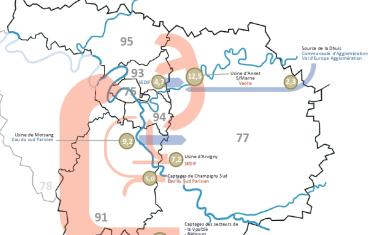

En 2019, un état des lieux des ressources souterraines (nappes) en eau a été réalisé sur le territoire du département. En Seine-et-Marne, 79 % des prélèvements pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des Seine-et-marnais proviennent de captages d’eau souterraine prélevant dans huit nappes principales : les nappes alluviales, les calcaires de Brie, la nappe du Champigny, les sables de Beauchamp, la nappe du Lutétien-Yprésien, la nappe de la craie et la nappe de l’Albien.

Cet observatoire a pour objectif de présenter un bilan qualitatif et quantitatif de chaque nappe AEP par l’analyse des données du Réseau national du Ministère de la Transition écologique, du contrôle sanitaire des eaux de consommation de l’Agence Régionale de Santé et des réseaux départementaux de suivi de la nappe du Champigny.

Pour chaque nappe il est présenté :

- Une analyse des chroniques piézométriques couplées aux données des précipitations.

- Un bilan qualité avec le nombre de captages qui dépassent les normes et le recensement des paramètres non conformes.

Suite à la mise en place de la loi NOTRe de 2015, et aux regroupements conséquents des collectivités dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement de nombreux diagnostics ou schémas directeurs d’eau potable ont été lancés sur le territoire. Pour aider à la complétion de ces études, le Département a analysé cette année l’impact du prix de l’eau, notamment son augmentation, sur les habitudes de consommations en eau potable des seine-et-marnais.

L’analyse a été réalisée sous forme d’une courte plaquette, et en exploitant les données récoltées pour l’Observatoire du Prix de l’eau et l’Observatoire des performances de réseaux (permettant d’obtenir les consommations en moyenne par habitants) sur l’année 2018. Cette année en particulier a connu un taux de réponse élevé (respectivement de 99 % et 96 % pour les prix et performances de réseaux).

De manière générale, l’étude permet d’observer une moyenne de consommation plus basse lorsque le prix de l’eau est élevé. Cette tendance peut aussi se renforcer dans les années à venir suivant la prise de conscience environnementale générale au sein de la population. Il est donc important que les collectivités prennent en compte cette variable lors de leurs projections budgétaires.

Retrouvez les détails de l’analyse et des résultats obtenus en téléchargeant la plaquette ci-dessous.

Prix de l'eau

Rapport 2019 - Relation entre le prix de l'eau et la consommation

- Téléchargement

- PDF - 1.18 Mo

Le troisième Plan départemental de l’eau voulant mettre l’accent sur la sécurisation de la distribution de l’eau potable, les ouvrages de production et de stockage font partie des problématiques directes auxquelles la politique de l’eau sur le département cherche à sensibiliser.

Ainsi, pour la treizième année des éditions de l’Observatoire de l’eau du Département, un état des lieux a été réalisé par le SEPoMA sur ces ouvrages. L'étude s'est déroulée sur les 245 captages actifs et 511 réservoirs d'eau potable recensés sur le territoire, établissant leur vulnérabilité suivant la pondération de plusieurs critères techniques et leurs historiques de travaux de réhabilitation.

Retrouvez dans cette publication les résultats de cette étude.

Assainissement patrimoine

Rapport 2018 - Etat des lieux du patrimoine des captages et réservoirs

- Téléchargement

- PDF - 6.35 Mo

Concernant l’assainissement non collectif (ANC), l’évolution des textes règlementaires et l’expérience issue des deux premiers PDE ont montré l’intérêt de prioriser les opérations de réhabilitation sur les secteurs à enjeux environnementaux avec un risque sanitaire potentiel. Pour cela, il est prévu dans le cadre du PDE 3 et plus précisément dans son axe 3 (assainissement des collectivités), l’établissement d’une priorisation des rejets directs et indirects des collectivités en assainissement non collectif (via des réseaux pluviaux structurants) dans les masses d’eau superficielles du territoire.

Cette démarche permettra d’identifier les secteurs à enjeux et ainsi de pouvoir orienter les opérations de réhabilitation et les financements à l’échelle départementale.

Le SATESE a ainsi mené ce projet courant 2017 en associant la Direction Départementale des Territoires (DDT) et l’Agence de L’eau Seine-Normandie (AESN). Dans un souci de priorisation, seules les communes ayant une part de population en ANC supérieure ou égale à 40% ont été étudiées soit 146 communes.

Plaquette assainissement non collectif

Rapport 2017 - Impact de l'ANC sur la qualité des cours d'eau

- Téléchargement

- PDF - 1.12 Mo

Depuis sa production jusqu’au traitement des eaux usées, en passant par sa collecte ou sa distribution, l’eau nécessite des ouvrages qui fonctionnent généralement 24h/24 - 7j/7. En conséquence, l’énergie consommée par les services d’eau et d’assainissement constitue l’un des premiers postes de consommation électrique pour les collectivités.

Du fait de la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015, les EPCI vont être amenés à développer une stratégie d’optimisation énergétique basée sur :

- la sobriété, c’est-à-dire supprimer les gaspillages et les sur-consommations ;

- l’efficacité, c’est-à-dire faire la même chose (ou plus) avec moins d’énergie ;

- le recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Cette étude, réalisée par le SEPoMA et le SATESE de la Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture du Département, s’est intéressée aux différents coûts énergétiques liées aux infrastructures d’assainissement et d’eau potable, afin de déterminer les différents postes de dépenses et de faire émerger des leviers d’amélioration pour optimiser au mieux les consommations énergétiques des systèmes d’assainissement et des systèmes de traitement et de distribution d’eau potable.

Assainissement

Rapport 2016 - Enjeux énergétiques de l'eau potable et de l'assainissement

- Téléchargement

- PDF - 4.5 Mo

L’objectif de cet Observatoire, établi par les trois services de la Sous-Direction de l’Eau (le SEPAP, le SATESE et l’équipe départementale d’assistance technique à l’entretien des rivières (EDATER)) est de mettre à disposition une analyse des données disponibles sur les coûts d’opération dans les différentes thématiques de l'eau. Il a pour but d’améliorer la connaissance des dépenses en investissement pour les collectivités, les financeurs et les usagers du service de l’eau visant à favoriser la transparence des projets, et de fournir un outil d’aide à la réflexion qui aidera les collectivités à faire des choix d’orientations budgétaires, afin de gérer au mieux les contraintes des dépenses d’investissement.

Les opérations suivantes ont été étudiées :

- Eau potable : interconnexion de réseaux, création d’usines de traitement des pesticides, réhabilitation des réservoirs, diagnostics de réseaux d’eau potable et protection des captages.

- Assainissement : création de réseaux d’assainissement collectif, création de stations d’épuration, création d’un bassin d’orage, traitement des boues d’épuration par lit à macrophytes, réhabilitation des filières en assainissement non collectif

- Rivières : entretien de rivières

Prix de l'eau

Rapport 2015 - Coût des opérations dans le domaine de l'eau

- Téléchargement

- PDF - 5.82 Mo

Des centaines de kilomètres de cours d’eau seine-et-marnais ont vu, depuis plusieurs décennies (plusieurs siècles parfois) leurs caractéristiques morphologique et dynamique fortement détériorées par diverses interventions humaines de type busage, déplacement du lit, rescindement de méandres, recalibrage, suppression de ripisylve, protection de berge, endiguement, merlons de curage, seuils et autres ouvrages transversaux. Or, les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau conditionnent l’état et le fonctionnement écologiques des milieux aquatiques. C’est pourquoi, la restauration physique des cours d’eau est l’une des priorités de la DCE.

Après avoir défini la notion de bon état pour un cours d'eau et fait un tour d'horizon du cadre réglementaire et des enjeux de l'hydromorphologie, le rapport reprend les principales altérations que peuvent subir les cours d’eau en Seine-et-Marne. Le suivi des cours d'eau par le Département permet ensuite de dresser un bilan de l'état des cours d'eau en 2014, par bassin versant. Un tableau de synthèse permet d'avoir une idée complète des enjeux et des perspectives dans le domaine de l'hydromorphologie en Seine-et-Marne.

Avec 4 325 km de routes, le Département de Seine-et-Marne possède un patrimoine routier qui représente près de 3 000 hectares de surfaces imperméables. Ces surfaces recueillent des pollutions d'origines très diverses (particules d'échappement, l'essence, huile, usure des pneus...). Ces résidus de substances polluantes se retrouvent ainsi à chaque épisode pluvieux dans les eaux d'écoulement des chaussées qui sont collectées soit dans des fossés, soit dans des bassins de régulation hydraulique avant d'être rejetées, après épuration, dans le milieu naturel et risquent donc à terme de se retrouver dans les nappes souterraines.

Cette étude dresse un état des lieux exhaustif des bassins d'eaux pluviales réalisés le long des routes départementales et montre que ces ouvrages présentent un rôle environnemental qui va au-delà du simple rôle épurateur et de régulation hydraulique pour lequel ils ont été construits.

En plus d'un état des lieux de la situation seine-et-marnaise, le rapport permet ainsi d'aborder les thèmes de la gestion des bassins routiers en termes de régularisation administrative et d'exploitation des ouvrages, mais également de mettre en évidence leur rôle environnemental par leur fonction de protection de la ressource en eau et par leur intérêt écologique pour la trame verte et bleue. Enfin, les préconisations à retenir pour les futurs bassins sont détaillées.

Assainissement patrimoine

Rapport 2014 - Etat des lieux et rôle des bassins routiers de gestion des eaux pluviales

- Téléchargement

- PDF - 9.25 Mo

Cette étude ponctuelle dresse le bilan à mi-parcours du S.D.A.S.S, débuté en 2007 pour prioriser les travaux de mise aux normes des stations d’épuration seine-et-marnaises, garantir une efficience des financements publics accordés sur cette thématique et considérer l’empreinte écologique des systèmes d’assainissement (stations d’épuration et réseaux de collecte associés) sur le milieu naturel au regard des objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau.

Le S.D.A.S.S. des eaux usées est un outil clé dans le cadre de l’évaluation de l’efficience des politiques publiques et des aides consacrées à la thématique de l’assainissement collectif en Seine-et-Marne. Il s’agit d’une démarche stratégique qui sert de support d’évaluation des objectifs assignés dans le cadre du Deuxième Plan Départemental de l’Eau (2012-2016) réunissant l’ensemble des partenaires.

Ce bilan à mi-parcours a été conduit par l’ensemble des partenaires du PDE concernés par la thématique de l’assainissement. Il constitue un point d’étape indispensable afin de mesurer les efforts consentis et restant à réaliser en matière de priorité d’actions assainissement, tant sur le plan technique que sur le plan financier.

Cette étude ponctuelle réalisée par le Service de l’Eau Potable et des Milieux Aquatiques (SEPoMA), ex SEPAP, sur la base de données fournies par les maîtres d’ouvrage compétents et leurs délégataires a pour objectifs de dresser, d'une part, un état des lieux de ce patrimoine, afin de connaitre notamment l’âge moyen des réseaux seine-et-marnais, leur degré de vétusté, leur vulnérabilité et leur taux de renouvellement, et d'autre part, faire prendre conscience aux collectivités compétentes de la nécessité de s’engager dans une réelle démarche de gestion patrimoniale des réseaux d’eau par la mise en place de stratégies durables d’optimisation du renouvellement de ces canalisations.

Assainissement patrimoine

Rapport 2012 - Etat des lieux du patrimoine des réseaux d'eau potable

- Téléchargement

- PDF - 7.2 Mo

Cette étude ponctuelle sur l’assainissement non collectif est un document d’appui administratif et technique pour les collectivités et les administrés, compte tenu des obligations règlementaires dans ce domaine. Elle s’inscrit dans la perspective des réglementations existantes, notamment la Directive Européenne du 21 mai 1991 traduite en droit français par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 qui impose aux habitations non raccordées à un réseau de collecte aboutissant à une station d’épuration, d’être équipées de dispositifs d’assainissement non collectif. Ce document réalisé par le Service d’Animation Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux (SATESE) a pour objectif de faire le point sur un état des lieux dans le contexte seine-et-marnais vis-à-vis de l’état d’avancement des zonages, des Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et des mises en conformité des installations.

Assainissement non collectif

Rapport 2012 - Etat des lieux et réhabilitation de l'assainissement non collectif

- Téléchargement

- PDF - 5.69 Mo

Service de l’Eau Potable et des Milieux Aquatiques

- Secrétariat : 01.64.14.76.65

- Email : eloise.cita@departement77.fr