Assainissement

Traitement des boues d'épuration

Une station d’épuration comprend obligatoirement deux filières de traitement :

- la filière eau qui assure la dépollution des eaux usées,

- la filière boue qui assure le traitement du sous-produit principal d’une station d’épuration, à savoir la boue.

Quel que soit le type de traitement biologique, il y a une production de boue plus ou moins importante en fonction du type de traitement de l’eau.

La boue résulte de l’activité biologique des micro-organismes vivant dans les stations et qui transforment les matières transportées par les eaux usées. Elle est composée essentiellement de bactéries mortes, de matière organique stabilisée, de sels minéraux et d’eau. La production pour le département de Seine-et-Marne est de 19 419 T/an de matières sèches (données 2024).

La production de boues est en baisse par rapport à 2023 (-5 %), phénomène en lien avec l’année très pluvieuse de 2024 qui s’est traduit par une augmentation des pertes de boues dans les eaux épurées et une baisse de performance de la collecte sur de nombreux systèmes d’assainissement.

Des fiches techniques illustrées ont été rédigées par le SATESE de Seine-et-Marne (voir encart sur le côté pour le téléchargement).

Au fil des années, les types de traitement des boues se sont diversifiés. Le but de ce traitement est avant tout de réduire la teneur en eau qui reste néanmoins à hauteur de 98 à 65 % selon la technologie, sauf en cas de séchage thermique ou solaire (moins de 20 % d'eau dans le produit final).

Il existe plusieurs méthodes sur le département.

- Les silos à boue équipés de puissants agitateurs pour homogénéiser les boues (ex : station d’épuration de Dormelles),

- Les silos à boues concentrées (ex : station d’épuration de Voulx).

- Les lits de séchage ; plateforme en sable avec des drains dans le fond (ex : station d’épuration de Jouy-sur-Morin),

- Les filtres à macrophytes, composés d’un matériau filtrant et plantés de macrophytes et équipés de drains au fond (ex : station d’épuration de La-Chapelle-Rablais),

- Les poches filtrantes qui permettent le stockage et la déshydratation des boues par gravité (ex : station d’épuration de Sourdun),

- Les traitements mécaniques :

- les tables d’égouttage permettant un épaississement des boues qui sont positionnées en prétraitement avant un autre traitement mécanique (ex : station d’épuration de Meaux) ou avant un stockage dans un silo à boues (ex : station d’épuration d’Annet-sur-Marne),

- les filtres à bandes (ex : station d’épuration de Pommeuse),

- les centrifugeuses (ex : station d’épuration de Montry),

- les filtres presses (ex : station d’épuration de Champagne-sur-Seine ou de Nangis).

En complément de ces 2 dernières techniques, il peut être annexé un séchage afin d’augmenter la siccité des boues. Deux procédés sont disponibles :

- Séchage thermique (aucune installation sur le département de Seine-et-Marne, celle de Villeparisis ayant été démantelée),

- Séchage solaire (Ex : station d'épuration du Châtelet-en-Brie).

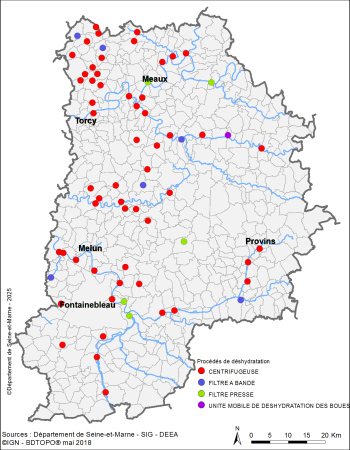

94 % des boues produites en Seine-et-Marne font l’objet d’une déshydratation mécanique ou naturelle. La centrifugeuse déshydrate la majorité des boues produites (75 %).

Depuis quelques années et compte tenu de la réglementation, des problèmes liés aux nuisances olfactives et aux demandes des agriculteurs, des traitements complémentaires sont apparus, à savoir le chaulage avec de la chaux vive et le compostage sur des centres délocalisés.

Les boues sont, en principe, hygiénisées.

En fonction de la destination des boues, on distingue plusieurs solutions :

- Silo à boue avec un temps de séjour de 9 à 12 mois (ex : station d’épuration de Chauconin-Neufmontiers)

- Poche à boue avec un temps de séjour identique (équipement comprenant une enveloppe épaisse en matériau synthétique ; ex : station d’épuration de Moisenay)

- Aire de stockage bétonnée, couverte ou non, avec un temps de séjour de 9 à 12 mois (ex. station d’épuration de Fontenay Trésigny). Le plus souvent les aires de stockage sont compartimentées pour une gestion des boues par lot de production

- Serre pour le séchage solaire, qui a deux fonctions, une fonction de stockage des boues déshydratées mécaniquement et une fonction de séchage par le soleil et l’air naturel. Afin de favoriser le séchage, elle est désormais le plus souvent équipée d’un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur (ex : station d’épuration intercommunale de Mareuil-Les-Meaux)

Il existe 4 filières principales pour éliminer les boues :

- La valorisation agricole,

- Le compostage qui est en réalité un complément de traitement en vue d’un recyclage majoritairement agricole,

- Le centre de stockage des déchets ultimes (CSDU)

- L’incinération.

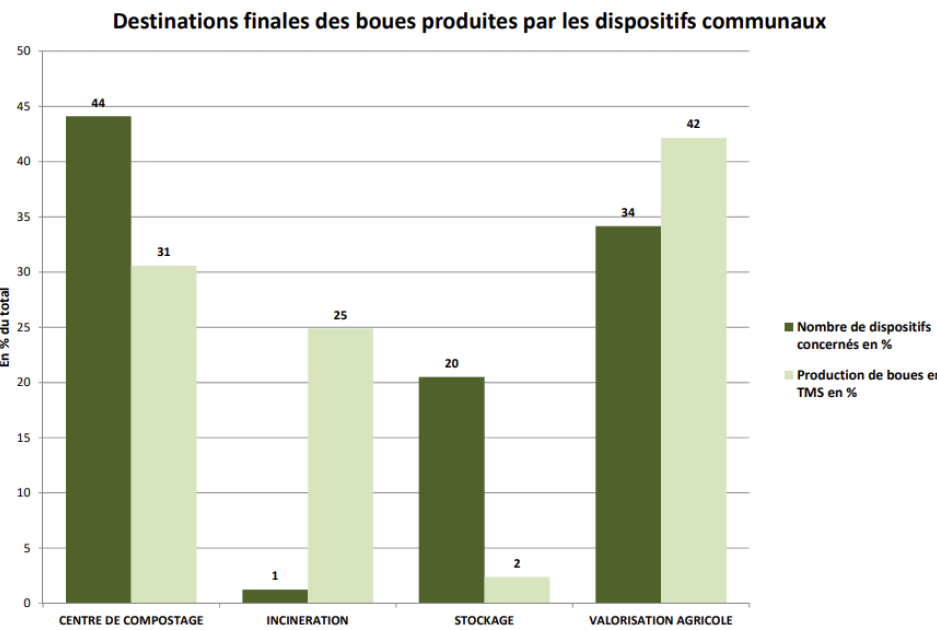

Aujourd’hui, 73 % des boues produites sur le département ont une destination agricole par épandage directe (42 %) ou après compostage (31%), contre 99 % en 2009. Toutes les boues utilisées directement en agriculture font l’objet d’un suivi agronomique. 25% des boues sont incinérées. 2 % des boues produites sont stockées sur site avant élimination et concernent essentiellement les filières de traitement des boues par lits plantés de roseaux dimensionnés pour stocker les boues pendant au moins 10 années. En 2024, aucune boue n’a fait l’objet d’une évacuation en centre de stockage de déchets ultimes (absence de boues contaminées par des micropolluants).

Il existe huit unités de compostage dans le département (Amponville, Cerneux, Jaignes, La-Brosse-Montceaux, Misy-sur-Yonne, Presles-en-Brie, Sivry-Courtry et Voulton) qui reçoivent les boues urbaines, le compost produit étant épandu localement. Elles traitent 63 % des boues compostées, le reste étant envoyé sur des sites situés dans les départements limitrophes (4 unités de compostage concernées). Aucun suivi agronomique n’est réalisé si la qualité du compost répond à la norme NFU 44-095.

Le recyclage agronomique des boues permet de préserver les ressources naturelles, et tout particulièrement, celles du phosphore dont les réserves sont estimées à 90 années au rythme de la consommation actuelle de ce fertilisant indispensable à l’agriculture.

L’unité d'incinération des boues de la Communauté d'Agglomération de Melun Val-de-Seine (CAMVS) est opérationnelle depuis août 2011 et celle de Saint-Thibault-Des-Vignes depuis mai 2013. Ces unités ne sont pas équipées pour produire de l'énergie, les boues incinérées présentant un pouvoir calorifique insuffisant (boues pâteuses). Il faut cependant souligner qu'une réflexion est en cours pour une production de méthane par digestion des boues sur les 2 sites, une partie du gaz étant utilisée sur place (chauffage du digesteur et incinération des boues). Le gaz excédentaire serait injecté dans le réseau GRDF.

Le projet Bi-Métha 77 porté par le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) a été abandonné en 2024, l’équilibre financier du projet n’étant plus atteint dans le contexte actuel. Pour le SIAM, les travaux de construction de la filière de méthanisation des boues se sont finalisés en 2025.

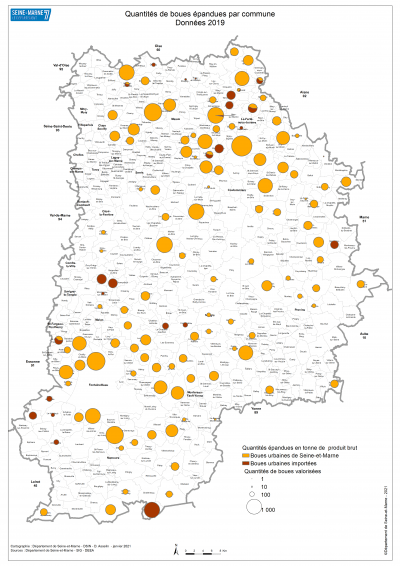

Le nombre de communes concernées par des épandages est de 127, représentant 25 % de l’ensemble des communes mais ne concerne annuellement que 1 % de la superficie agricole utile totale du Département. Dix communes reçoivent plus de 1000 tonnes de produits bruts contre une trentaine en 2008. Les secteurs particulièrement concernés par les épandages sont :

- Région nord-est : La-Ferté-sous-Jouarre, Coulommiers et la Ferté-Gaucher

- Région de Melun/Fontainebleau/Montereau-Fault-Yonne

Certains périmètres sont éloignés des lieux de production, les productions les plus importantes se faisant en zone urbaine où les terres cultivées disponibles sont réduites et où les contraintes d’épandage sont fortes et tout particulièrement par rapport au risque d’odeurs. Il est logique dans ce contexte que les épandages soient orientés vers les secteurs ruraux.

Télécharger

Publications

Assainissement collectif

Gestion des sous produits de l'assainissement - Observatoire 2011

- Téléchargement

- PDF - 3.78 Mo

Plaquette bilan boues résiduaires

Bilan des boues résiduaires urbaines - Edition 2025

- Téléchargement

- PDF - 1008.93 Ko

Le saviez-vous ?

4 personnes produisent 32 litres de boue/jour, soit environ 0,2 kg de matières sèches par jour.

Dans une tonne de boue brute chaulée à 30% de siccité, il y a 13 kg d'azote, 9 kg de phosphore, 1,2 kg de potasse, 2 kg de magnésie et 80 kg de chaux.